オリックス(8591)の投資判断まとめ|高配当・安定経営・成長戦略を徹底分析

オリックス株の保有理由と見直しの背景|高配当株から“多角化戦略”企業へ

オリックス(8591)は「高配当・安定企業」として広く知られ、株式投資初心者からベテランまで人気のある銘柄です。実際に「とりあえず持っておけば安心」と思われがちで、わたしもそうした理由で長らく保有していました。

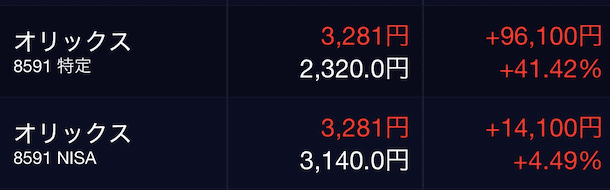

※わたしの保有状況(2025年8月時点)

しかし「配当が高い」「安定している」というイメージだけで、本当の事業構造や成長戦略を十分に理解していない投資家も多いのではないでしょうか。

今回、オリックスのIR資料や中期経営計画を改めて精査したところ、そこには“守りの安定企業”というイメージを超えた「攻めの成長企業」としての姿が見えてきました。

オリックスはもはや「リース会社」ではありません。金融と実業を組み合わせ、多角化戦略を推進することで、長期的に企業価値を高める挑戦を続けています。

この記事では、オリックス株の本質的な魅力と投資判断を、

- 企業概要

- 財務状況と株主還元

- 成長ドライバーと将来展望

- リスク要因

- 株価評価(DDM・DCF・ミックス係数)

といった視点から整理し、短期・中長期の投資スタンスについて私自身の考えをまとめます。

オリックスの企業概要と市場での地位|多角経営で安定成長する高配当株

オリックス(8591)は、リース事業を起点に多角的なビジネスを展開する総合金融サービス企業です。国内外で「金融・不動産・エネルギー・環境」など幅広い領域に進出し、高配当株としても注目される存在となっています。

🔹 主要事業の構成(オリックスの強み)

- 法人金融サービス・リース:創業事業であり、オリックスの安定収益の柱。

- 不動産事業:オリックスの不動産投資・開発・ホテル運営。

- 環境エネルギー:オリックスの再生可能エネルギー(太陽光・風力)事業。

- 生命保険・銀行:オリックス生命を中心に金融商品を拡充。

景気循環に強い分野と成長分野を組み合わせた、「不況に強い分散型ポートフォリオ」が特徴です。

🔹 市場での位置づけ

オリックスは三菱HCキャピタルや東京センチュリーなどの競合と比べても、事業の幅と規模で一歩先を行く存在です。特に再生可能エネルギーやインフラ投資では国内トップクラスのリーディングカンパニーです。

さらに近年は「オリックス 高配当株」として個人投資家からの人気も定着。安定収益×高配当=長期投資向きの割安株として評価されています。

オリックスの財務安定性と経営体制|高配当方針と自己株買いで株主還元を強化

オリックス(8591)の財務は、リース・事業投資を軸にした独自のビジネスモデルにより、一見すると自己資本比率が低めに映ります。ですが、これは「資産を効率的に回して稼ぐ」ことを前提にした設計思想によるもので、実際には安定した収益基盤を長期にわたり維持しています。

- 自己資本比率:約24.2%

一般企業より低めだが、金融・リース業特有の構造。過去も20〜25%台で安定。 - ROE:約8.6%

長年にわたり黒字を継続し、株主資本効率を安定的に維持。 - 現金・同等物:約1.6兆円

豊富な流動性により、短期の資金繰りや投資余力に余裕。

こうした基盤を背景に、オリックスは資本効率(ROE・ROIC)の積極開示を行い、投資家が収益構造を把握しやすい体制を整えています。

さらに経営面では「アセット運用型ビジネス」へのシフトを加速。再生可能エネルギー・不動産・インフラといったストック収益モデルを拡大し、不況に強い構造を構築しています。

🔹 株主還元方針

- 配当は「1株120.01円 or 配当性向39%の高い方」を採用

- 上限1,000億円の自己株取得を発表済み

このように、高配当株+自己株買い=株主還元に積極的な企業としての魅力が際立っています。安定財務と明確な還元姿勢により、長期保有銘柄としての安心感は他の総合金融企業を凌駕していると言えるでしょう。

オリックスの将来展望と成長ドライバー|再生可能エネルギー・不動産・金融の拡大戦略

オリックス(8591)の将来成長は、「多角経営の進化」+「社会課題を解決する事業モデル」の両立にあります。リース事業で培った資産運用ノウハウを核に、環境エネルギー、不動産、保険・銀行などの分野で新たな収益柱を確立しつつあります。

1. 環境・エネルギー事業の拡大

- 太陽光・風力発電に加え、バイオマス・地熱などの再生可能エネルギーにも進出。

- 国内外で再エネ電源を積極的に開発し、「脱炭素×インフラ投資」の両立を目指す。

- ESG投資需要の追い風を受け、今後も持続的な収益成長が期待される。

2. 不動産・インフラ投資の成長

- オフィス・商業施設の開発に加え、ホテル・旅館事業を展開。観光需要の回復で追い風。

- 空港コンセッション事業や物流施設など、安定的なストック収益モデルを強化。

3. 金融サービスの深化

- オリックス生命の成長により、保険分野の収益が拡大。

- 法人向け金融サービスでは、リースからコンサルティング・投資まで提供範囲を拡大。

- デジタルバンク事業も強化し、次世代金融インフラの構築を目指す。

4. グローバル戦略

- 米国・アジアを中心に事業を展開し、収益の約30%は海外から創出。

- 特にアジア新興国でのリース・インフラ投資は、成長ドライバーとして注目される。

🔹 将来の成長キーワード

- 「再生可能エネルギー拡大」

- 「不動産・インフラ投資」

- 「保険・銀行の成長」

- 「グローバル展開」

オリックスは単なるリース会社ではなく、「インフラ+金融+エネルギーの融合企業」として進化し続けています。特に高配当株として長期保有に向くうえ、成長分野にも果敢に投資している点は他社との差別化要因となります。

オリックスのリスク要因と投資上の注意点|事業拡張と経営課題の影響

オリックス(8591)は「多角経営×安定収益」で知られる高配当株ですが、投資を検討する上ではいくつかのリスク要因も押さえておく必要があります。

1. 金利変動リスク

- リース・金融事業では、金利上昇が資金調達コストの増加につながる可能性。

- とくに海外展開部分では、為替と金利の複合リスクに注意が必要。

2. 不動産市況の変動

- オフィス・商業施設、ホテル事業などを手掛けるため、景気後退や不動産市況の悪化は収益に影響。

- インバウンド需要に依存するホテル・旅館事業は、コロナ禍のような外的ショックに脆弱。

3. 再生可能エネルギー事業の政策リスク

- 再エネは成長分野ですが、固定価格買取制度(FIT)や政策変更に左右されやすい。

- 天候リスクや設備投資負担も、長期的には収益変動要因となる。

4. グローバル投資リスク

- 米国・アジアなど海外事業の比率が高まる中で、為替変動・地政学リスクが増大。

- 特にアジア新興国では法規制や政治リスクも無視できない。

5. 株主還元と成長投資のバランス

- 配当方針は明確化されているが、自己株取得やM&Aに資金を振り分ける際、株主還元とのバランスが課題。

- 短期的には高配当を維持しつつも、中長期では「成長投資にどれだけリソースを割けるか」が注目される。

🔹 投資家が押さえるべきポイント

- 「金利・為替・市況」の外部環境リスク

- 「再エネ政策・不動産市況」の事業依存リスク

- 「株主還元と成長投資」のバランス

オリックス株の株価評価(DDM・DCF・ミックス係数)

オリックス(8591)の理論株価を、投資分析で一般的に用いられる DDM(配当割引モデル)・DCF(キャッシュフロー割引モデル)・ミックス係数法 の3つの手法で算出しました。

1. DDM(配当割引モデル)

- 年間配当金(予想):120.01円

- 予想成長率:1.0%

- 割引率:7.0%

👉 推定株価:約2,000円

配当価値に基づくと、現状株価に対してやや割高感が見られます。

2. DCF(キャッシュフロー割引モデル)

- FCF(フリーキャッシュフロー):約3,000億円(通常時の水準を保守的に仮定)

- 予想成長率:1.0%

- 割引率:7.0%

👉 推定株価:約4,342円

事業全体のキャッシュフロー創出力をベースにすると、配当価値よりも高く評価され、株価は割安とみなせる水準です。

3. ミックス係数法(PER×PBR)

- PER:10.03倍

- PBR:0.91倍

- ミックス係数:9.12

一般的な割安株基準(15以下)と比較しても、オリックス株は割安圏にあると評価可能です。

📊 総合評価

- DDM:2,000円付近(配当価値ベースではやや割高)

- DCF:4,300円超(キャッシュフロー価値では割安)

- ミックス係数:9.12(割安圏)

総合的には、利益水準や資産価値から見ればオリックス株は割安と評価できる局面です。

中期経営計画に沿って「運用型ビジネス」への転換が進めば、FCFが安定し、株価評価の軸が再び変化する可能性もあります。投資フェーズの現在は、市場との「目線のズレ」に注目する余地が大きいといえます。

オリックス株の投資判断まとめ(短期・中長期スタンス)

【短期スタンス】

現在の株価(約3,100円前後)は、PBR約0.9倍、PER約10倍と依然として割安圏にあります。

一方で、事業投資や金融関連収益は市況・為替の影響を受けやすく、決算ごとに振れ幅の大きい展開が続く可能性があります。

👉 短期的には「配当利回り4%台」が株価の下支え要因となりやすく、インカム狙いの投資家に有利な環境といえます。ただし、外部環境による収益変動を踏まえ、株価の急変リスクを意識した対応が必要です。

【中長期スタンス】

オリックスは「運用型ビジネス」へのシフトを進め、

- 環境エネルギーや再エネ関連投資

- 不動産・物流インフラ事業

- 海外金融・アセットマネジメント

といった ストック型収益モデル を強化しています。

豊富なキャッシュフローと約1.6兆円の現金同等物を背景に、累進配当方針(120.01円 or 配当性向39%の高い方)と自己株取得を組み合わせることで、株主還元は長期的に高水準で続く見込みです。

👉 中長期的には「割安 × 安定収益 × 高配当」という三拍子が揃った銘柄であり、持続的な企業価値向上が期待できます。

【わたしの整理】

わたし自身はオリックスを「長期の安定収益・高配当枠」として位置づけています。

株価は割安水準にあり、下値リスクが限定的な今は “未来の理由”に基づく長期保有の好機 と考えています。

短期では市況変動による株価の揺れを意識しつつも、配当を受け取りながら長期で報われる投資スタンスを取っていくつもりです。

オリックス株の今後と投資戦略まとめ

オリックス株は、高配当株でありながら成長余地を残す「割安成長株」 として注目に値します。

現在の株価はやや割高感もあるものの、

- 配当利回り4%超

- PBR1倍割れの割安水準

- 運用型ビジネスへの転換と安定的なフリーキャッシュフロー

といった要素を踏まえると、長期投資では依然として魅力的な投資先 といえます。

👉 短期では市況変動に左右されやすいですが、中長期では「累進配当+事業多角化」による安定成長が期待できます。わたし自身は長期保有スタンスを継続します。

あわせて読みたい関連記事

オリックスを単独で見るだけでなく、別業種の高配当銘柄と比較することで投資判断がより立体的になります。

➡ [高配当株おすすめ6選|安定配当×成長性で選ぶ注目銘柄【2025年最新版】]

➡ [三菱HCキャピタル株の今後と投資判断|金融リースから成長へ]

➡ [ヤマハ発動機株の株価評価と将来性|二輪・マリン事業の強み]

➡ [積水ハウス株の配当戦略と将来展望|安定成長する住宅メーカー]

➡ [INPEX株の投資判断と株価評価|資源価格と高配当が魅力のエネルギー企業]

➡ [TOYO TIRE株の投資分析|配当利回り4%&高利益率で光る「実力派タイヤメーカー」]

同じ高配当株でも、金融・資源・製造・住宅など業種によって収益構造や安定性は異なるため、分散投資の観点でも参考になるはずです。