アドバンテスト(6857)株価は割高?成長戦略と業績から投資判断を考える

アドバンテスト株価分析|保有理由と見直しの背景

アドバンテスト(6857)は、半導体テスト装置分野で世界トップシェアを誇る企業です。特にSoC(システム・オン・チップ)やメモリ向けの高精度テスト装置で強みを持ち、AI・車載・次世代通信といった成長分野の需要増加が追い風となっています。

2025年4月、米中相互関税の発表をきっかけに半導体株全体が急落。その局面で株価が底打ちの兆しを見せ、米国半導体株の反発も重なったタイミングで、タクティカル(短期戦略)枠として購入しました。

同時期には東京エレクトロン(8035)やスクリーンホールディングス(7735)にも投資しており、いずれも半導体サイクルの回復局面で恩恵を受けやすい銘柄です。現状、株価は過熱感が出てきており、利益確定を視野に次のステージを検討しています。

本記事では、アドバンテストの事業構造・財務基盤・成長ドライバー・リスク要因を整理し、現在の株価が割高か割安かを判断します。さらに、短期・中長期それぞれの投資戦略も提示します。

アドバンテストの企業概要と事業構造

アドバンテスト(6857)は、半導体テスト装置で世界トップシェアを誇るリーディングカンパニーです。主力製品はSoC(システム・オン・チップ)やメモリ向けの自動テスト装置で、半導体の設計どおりの性能を保証する“後工程”に位置します。

特に、AIやHPC(高性能コンピューティング)向けチップの需要拡大に伴い、高度なテスト工程の重要性が急速に高まっています。同社はSoCテスト装置で世界シェア50%以上を維持し、NVIDIAをはじめとする先端半導体メーカーとの取引を強化しています。

また、自動車分野ではADAS(先進運転支援システム)やEV化の進展により、ゼロディフェクト(不良ゼロ)を目指す高信頼性テストの需要が拡大。加えて、5G/6G通信やスマート社会の普及により、検査精度・スピード・自動化の要求は年々高まっています。

さらに近年では、装置単体の提供にとどまらず、クラウド解析や自動化技術との統合ソリューションも展開。これにより、生産効率の向上や歩留まり改善といった付加価値サービスを顧客に提供しています。

こうした取り組みにより、アドバンテストはAI・車載・通信分野で不可欠なテストソリューション企業としての地位を確固たるものにしています。

アドバンテストの財務状況と経営戦略

アドバンテスト(6857)は、自己資本比率59%と高水準を維持し、有利子負債も資本に対して抑えられた堅実な財務基盤を誇ります。2025年3月期の業績も高収益体質を示しており、ROE約30%、営業利益率29%と、半導体製造装置業界でも際立つ収益力を持っています。

中期経営計画(2024~2026年度)では、

- 売上高:5,600~7,000億円

- 営業利益率:22~28%

- ROIC:18~28%

- EPS:127~202円(3年平均)

という高い目標を掲げ、研究開発費や設備投資を積極投下しながらも資本効率を向上させる方針です。

株主還元では、年間配当最低30円保証のほか、DOE(株主資本配当率)を基本に業績連動の柔軟な配当政策を採用。加えて、自社株買いを含む総還元率50%以上を目標としており、成長投資と還元の両立を実現しています。

経営面では、AI・車載・次世代通信分野への布石を着実に強化。M&A戦略、クラウド連携、データ解析、自動化技術など、テストソリューションの高度化を加速させています。

これらは中長期的な市場シェア拡大と競争優位の維持に直結する施策です。

アドバンテストの将来展望と成長ドライバー

アドバンテスト(6857)の成長を牽引する最大の要因は、先端半導体の高度化と、それに伴うテスト装置の高精度化ニーズです。

特に、AI・HPC向けSoCやHBMは構造が複雑で、微細化が進む中、不良検出の精度・速度・信頼性が競争優位を決定づけます。アドバンテストはSoCテスト装置で世界シェア50%以上を誇り、NVIDIAなど主要半導体メーカーと強固な関係を築いており、この分野でのポジションは揺るぎません。

主な成長ドライバー

- AI・HPC市場の拡大:生成AIやデータセンター需要の急増に伴い、先端SoC・メモリのテスト需要が拡大

- 車載半導体の高信頼化:ADAS(先進運転支援システム)やEV普及により、「ゼロディフェクト」品質要求が高まる

- 地域分散による設備投資加速:米国、日本、東南アジアなど複数地域での半導体製造拠点強化が進行中

さらに中期経営計画では、

- 「Beyond Tester」戦略:テスト前後の工程や解析領域まで事業領域を拡大

- PoC提案型ビジネス:顧客課題に先行対応するソリューション提案

- Tier1顧客との共創体制強化:TSMC、インテル、サムスンなどとの連携深化

といった施策を通じて、単なる装置メーカーから包括的テストソリューション企業への進化を進めています。

こうした戦略により、アドバンテストは今後もAI・車載・次世代通信といった構造的成長分野の波に乗る有力銘柄であり続けるでしょう。

アドバンテストの投資リスクと懸念点

アドバンテスト(6857)は高い技術力と市場シェアを誇りますが、投資判断にあたっては外部環境や業界特有のリスクも無視できません。特に半導体セクターは景気変動・政策影響・技術革新のスピードが早く、以下の要因が株価や業績の不安定要因となります。

株価の期待先行リスク

- AI相場との連動性が強く、エヌビディアなど特定銘柄の株価動向に左右されやすい

- 実際の業績進捗に関わらず、思惑剥落で株価が急落する可能性

設備投資減速の影響

- 半導体業界全体の投資が冷え込む局面では、後工程のテスト装置投資が後回しになる傾向

- 受注減少が業績に直接的な影響を及ぼすリスク

競争激化による利益圧迫

- テスト装置市場ではTeradyneなど海外勢との競争が継続

- 技術開発スピードや価格競争力の維持が不可欠

地政学リスク・供給網の不安定性

- 米中摩擦や輸出規制により、特定市場での販売制限リスク

- 部品調達の遅延・停止による納期・コストへの影響

こうしたリスクは短期的に株価のボラティリティを高める要因になります。

特に株価が業績以上に先行している局面では、ポジションサイズやエントリータイミングの調整が重要です。

アドバンテストの株価評価|DDM・DCF・ミックス係数で分析する理論株価と割高水準

アドバンテスト(6857)の株価が「現在の水準で割安か、割高か」を判断するために、配当割引モデル(DDM)・割引キャッシュフロー法(DCF)・ミックス係数(PER×PBR)の3つの指標で理論株価を算出しました。

1. DDM(配当割引モデル)による株価評価

- 配当金:39円

- 予想成長率:2.0%

- 割引率:7.0%

- 理論株価:約795円 → 現在株価(10,700円)と比較すると、約93%割高。配当性向が低く、DDMでは過小評価になりやすい銘柄です。

2. DCF(割引キャッシュフロー法)による株価評価

- FCF(フリーキャッシュフロー):約450億円(設備投資を除いた安定水準)

- 予想成長率:2.0%

- 割引率:7.0%

- 理論株価:約11,980円 → 現在株価と比較すると、約12%割安と試算。DCF上では妥当〜やや割安な水準です。

3. ミックス係数(PER × PBR)による評価

- PER:50.1倍

- PBR:16.94倍

- ミックス係数:849.5 → 一般的な割安基準(22.5)を大幅に上回っており、AI半導体需要への強い期待を織り込んだ水準です。

総合評価

3つの評価モデルのうち、DDMとミックス係数では極端な割高、一方でDCFではやや割安という評価が出ています。

特にミックス係数は異常値レベルで、市場テーマによるプレミアムが極端に反映されています。

ただし、同社は半導体テスト装置市場で世界シェア首位を持ち、AI・車載・次世代通信といった構造的な成長ドライバーを有しています。

長期視点では一定のプレミアム評価も許容範囲といえますが、短期的にはAI関連相場やエヌビディア株の動きに連動しやすく、新規エントリーは調整局面を待つのが無難です。

アドバンテストの投資判断|短期と中長期のスタンス

【短期スタンス】

アドバンテスト(6857)の現在の株価(約10,700円)は、PER・PBRともに業界平均を大幅に上回り、ミックス係数も極端な過熱圏にあります。

AI関連株やエヌビディア株との連動性が強く、テーマ相場の一服や米国半導体株の調整局面では株価が急落するリスクが高まります。短期的には新規エントリーや買い増しは慎重な判断が必要な局面です。

【中長期スタンス】

同社はSoCテスト装置で世界シェア首位を誇り、AI・車載・次世代通信といった成長分野での需要拡大が期待されます。

DCF評価では現株価はやや割安〜妥当圏にあり、半導体サイクルやAI需要の継続が見込める限り、調整局面での押し目買い候補として有力です。

【わたしの整理】

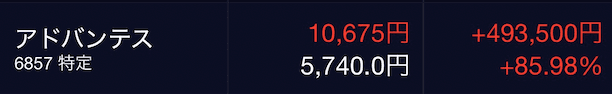

アドバンテストはタクティカル(短期戦略)枠として保有しており、足元の株価反発により含み益は約50万円となっています。

現状の過熱感を踏まえ、短期的には一度利益確定を実行する予定です。

将来的に株価が業績とのバランスを取り戻し、割安圏に入った際には、中長期目線での再エントリーを検討します。

おわりに──アドバンテスト株の魅力と投資判断の総括

アドバンテスト(6857)は、半導体製造の最終品質を担保するテスト工程の世界トップ企業であり、AI・HPC・車載といった成長分野で不可欠な存在です。

単なるテーマ株ではなく、長期的に需要が見込まれる構造的な成長企業といえます。

しかし、現在の株価には市場の高い期待がすでに織り込まれており、短期的な過熱感も否めません。こうした局面では「なぜ保有しているのか」「どの水準で再び買うのか」というシナリオの明確化が重要になります。

今回はタクティカル(短期戦略)枠としての役割を果たし、含み益を確保できたため、一度ポジションを解消する予定です。

今後、半導体サイクルの踊り場や業績調整局面で株価が適正〜割安水準まで下がれば、中長期投資の主力候補として再エントリーを検討します。

判断ミスで資産を減らしたくない人へ

「もっと早く知りたかった…」とならないための13冊を厳選しました。

読むだけで、迷いが1つずつ消えていきます。

👇 投資で迷わなくなる名著13選(初心者〜中級者向け)

👉 半導体株はサイクル依存度が高いため、複数銘柄を横比較して投資判断を補強するのがおすすめです。関連記事として以下もご覧ください。

➡ 半導体株5選を徹底比較|東エレ・アドバン・スクリーン・レーザーテック・ディスコの実力をまとめて解説

👉 主要5社の違いを一気に整理したい方はこちら。

➡ 東京エレクトロンの投資判断|EUV時代の装置王者をどう評価するか

👉 装置の王者として、高収益を支えるEUV×成膜の強さを整理しました

➡ スクリーンHDの投資判断|半導体洗浄で世界を獲る成長シナリオ

👉 洗浄装置トップ級、サイクルを乗りこなす企業の収益構造を解説

➡ レーザーテックの投資判断|EUVの独走企業、その強さとリスク

👉 EUVマスクブランクス一点突破で成長する高収益モデルはこちら

➡ ディスコの投資判断|Kiru・Migakuで独走する半導体装置メーカー

👉 研削・切断の圧倒的シェア、ディスコ方式の本質と競争力はこちら