三菱商事の株は買いか?高配当×成長ストーリーで見極める投資判断

三菱商事に投資する理由と背景

株式投資をはじめたばかりの頃、「高配当」「大企業」といったキーワードだけで銘柄を選んでいた時期がありました。けれど、それだけでは株を長く持ち続けるのはなかなか難しいものです。

配当が下がったら? 株価が下がったら? 逆に株価が大きく上がったら?──

わたしたちはいろんな理由で、つい株を手放したくなってしまいます。

では、どんな企業なら、じっくり向き合いながら長く保有し続けられるのか?

そんな問いに向き合ったとき、あらためて気になったのが「三菱商事(8058)」という存在でした。

総合商社という業態は、今や“未来の変化を見越して動く”ような事業投資家のような存在。

その中でも最大手である三菱商事は、世界中の資源・インフラ・食料・生活サービスを手がけ、社会の基盤そのものを支えるビジネスを展開しています。

わたしも、こうした事業の広がりと企業姿勢に惹かれて、現在は中長期の保有スタンスで向き合っています。

実際、あのウォーレン・バフェット氏も日本の商社株に注目し、大量保有を開始したことで大きな話題となりました。

でもわたしが魅力を感じたのは「バフェットが買ったから」という理由だけではありません。

むしろ──

三菱商事は“どんな未来を信じて”、どんな領域に踏み出しているのか?

という視点にこそ、強く惹かれたのです。

GX(グリーントランスフォーメーション)や次世代エネルギー、非資源分野の拡大、そして配当やDOEを通じた株主重視の姿勢。

安定と成長のバランスのなかで、三菱商事という企業がどんな「未来の物語」を描いているのかを、ここからじっくり紐解いていきたいと思います。

三菱商事の事業構造と多角化戦略

三菱商事(8058)は、国内最大の総合商社として、世界約1,800社のグループ企業を統括しながら、エネルギー・資源・インフラ・食料・モビリティ・都市開発・金融・物流といった多岐にわたる事業を展開しています。

このような多角的な事業構造=“事業ポートフォリオの広がり”こそが、三菱商事の最大の特徴であり、安定性の源泉でもあります。

一方で「商社は何をやっているのかわかりにくい」と言われることもありますが、それはリスクや収益の源泉が複数に分散していることの裏返しとも言えます。

非資源分野の拡大と生活密着型ビジネス

かつては資源価格の変動に大きく左右されていた三菱商事ですが、現在は非資源分野の収益力を着実に強化しており、事業の柱は確実に多様化しています。

たとえば、流通では「ローソン」などの小売事業、インフラでは都市開発や電力網、そして生活者に身近な食品・ヘルスケア・モビリティ領域にまで幅広く関与しています。

こうした“生活に根ざした商社”としての進化は、資源依存から脱却しつつある現代の三菱商事を象徴する動きと言えるでしょう。

トレーディング商社から事業投資型商社へ

三菱商事は従来のような「モノを右から左に動かすトレーディング商社」ではなく、自らが資本と経営の両面で関与する“事業投資型モデル”へとシフトしています。

たとえば、単なる出資ではなく、グループ会社の経営に関わりながら中長期の企業価値向上を目指す──

このような投資スタイルは、PEファンド(プライベートエクイティ)や持株会社的な色合いも帯びており、従来の商社像とは一線を画すものです。

実際、三菱商事は「巨大な事業投資持株会社」とも言える存在であり、株主としてこの企業に投資することは、“投資家に投資する”という構図そのものです。

商社株に投資するということの意味

株主は配当や株価だけを見ているのではありません。

「どんな未来に、誰と、何に資本を託すのか」──

この問いに対して、三菱商事は“社会に必要な事業を、自らの手で育てる企業”として明確な答えを持っています。

バフェット氏が日本の商社に注目した背景にも、こうした企業としての構造と思想への共感があったのではないでしょうか。

三菱商事に投資するということは、単なる高配当銘柄として見る以上に、未来の社会構造に対する長期的な信頼を表明する行為だと、わたしは考えています。

三菱商事の財務体質と株主還元方針

三菱商事(8058)は、キャッシュ創出力・株主還元・財務健全性の3点において、総合商社のなかでも屈指の安定性を誇る企業です。

特に2025年3月期の営業キャッシュフロー(営業CF)は約1.6兆円と、他の日本企業と比較しても圧倒的な資金創出力を維持しています。

資源価格によって変動はあるものの、非資源分野も含めた基礎体力の強化が進んでおり、近年では年間1兆円前後の安定した営業CFを継続的に生み出せる体質となっています。

高水準の配当と自社株買いによる株主還元

こうした潤沢なキャッシュをもとに、三菱商事は積極的な株主還元策を採っています。

- 2024年度:年間配当100円/株(前年度比+30円の増配)

- 総還元性向:40%を目安に継続

- 自社株買いも定期的に実施

このように、配当と自社株買いを両軸に据えた方針は、インカム狙いの長期投資家にとって大きな魅力です。

DOE(株主資本配当率)を導入した新たな安定配当政策

2024年度から導入されたのが、DOE(株主資本配当率)による配当下限の管理方針です。

DOEとは:

「自己資本に対して、どれだけの配当を出しているか」を示す指標

従来の「利益ベースの配当方針」だけでは景気変動や資源価格に左右されやすいため、安定的な配当支払いの基準としてDOEを採用するのは非常に合理的です。

これにより、株主としては「今後も一定水準の配当が維持される」という明確なメッセージを受け取ることができます。

財務健全性:自己資本比率・格付も良好

- 自己資本比率:43.6%

- 国内格付:AA(安定的)レベルを維持

- リスク資産の管理体制も整備済み

資源系ビジネスを手がける企業でありながら、バランスシートは堅実に保たれている点も特筆すべきポイントです。

とくに、不確実性が増す昨今においては、「稼ぐ力」「還元する力」「守る力」が三位一体で備わっているかどうかが、長期保有における安心感を左右します。

三菱商事は「財務三拍子」が揃った安定成長企業

- 営業CFの強さ=稼ぐ力

- DOE+自社株買い=還元する力

- 自己資本比率・格付=守る力

この3つの軸を兼ね備えた三菱商事は、単なる資源景気の波に乗る企業ではなく、構造的に安定した収益モデルと財務戦略を持つ企業です。

短期的な市況変動に左右される局面はあっても、長期的に安心してホールドできる土台が整っている。

わたしはそう判断しています。

三菱商事の成長戦略とGX・次世代分野への投資

三菱商事(8058)は、2025年4月に発表した中期経営戦略「経営戦略2027」において、GX(グリーントランスフォーメーション)と非資源分野の強化を中核とした長期成長戦略を打ち出しています。

従来の資源依存から脱却し、社会課題と向き合うテーマ型ビジネスへのシフトを加速。これにより、短期的な景気循環に左右されにくい、持続的な成長基盤の構築を目指しています。

中計2027の重点テーマは「社会課題の解決×収益性」

三菱商事が注力する重点投資テーマは以下の通りです。

- 循環型経済

- エネルギー転換(GX)

- 次世代モビリティ

- 都市機能の高度化

- 食料・ヘルスケア分野

これらはすべて、人口動態・都市化・環境対応・物流高度化などの社会的ニーズと収益性の両立が求められる領域です。

特に、GX領域では水素・アンモニア・カーボンリサイクル燃料の供給網構築や電力グリッドの最適化など、長期トレンドに沿ったインフラ事業が進行中です。

非資源ビジネスへの成長投資:3兆円超の計画

2027年度までに、三菱商事は3兆円を超える成長投資を予定しており、その多くが非資源・GX領域に向けられています。

これは単なるポートフォリオの転換ではなく、総合商社としての“持続可能なビジネス創出力”を鍛えるための本質的な変革です。

こうした事業は、短期的には利益貢献が小さいフェーズもありますが、中長期での価値創造と安定収益化に向けた「未来の布石」として極めて重要な意味を持ちます。

グループ連携による事業推進力の強化

三菱商事の成長戦略を支えるもう一つの強みが、グループ内連携の実行力です。

- 三菱重工:GX関連インフラ開発

- 三菱UFJ銀行:事業資金の安定調達

- 各グループ会社との横断的連携:都市開発・物流・エネルギー統合

このような三菱グループのネットワークを活かした横連携は、海外企業との競争が激化する中での大きなアドバンテージです。

三菱商事は「未来インフラ創出型企業」へ進化中

かつて「資源に強い企業」として認識されていた三菱商事ですが、現在はGXや社会課題領域で「未来のインフラ」を育てる企業へと進化しています。

そしてこれは、単なる事業多角化ではなく、「何に資本を投じるか」という投資家としての思想の変化でもあるのです。

三菱商事の投資リスクと懸念点

三菱商事(8058)は事業の多角化によって安定性を高めている一方で、事業ポートフォリオの複雑さや外部要因への感応度といったリスクも抱えています。

とくにGXや都市機能関連など、社会課題と向き合う長期テーマ型投資では、採算性や制度変更リスクを常に意識する必要があります。

GX関連投資は政策・コスト変動の影響を受けやすい

たとえば東北地方で進められている風力発電プロジェクトでは、FIT(固定価格買取制度)による価格設定が、近年の建設コスト高騰と釣り合わず、採算が悪化していると報じられています。

これはGX分野における“先行投資の収益性リスク”を象徴する事例であり、事業としての社会的意義は高くても、収益化のタイミングを誤ると大きな減損につながる可能性もあるのが現実です。

また、GX領域は政策誘導型の事業が多く、補助金や制度設計の変更リスクも見逃せません。

事業投資型モデルゆえの「深い関与=重い責任」

三菱商事はトレーディング型ではなく、事業投資型モデル(ハンズオン経営)を採っているため、出資先の業績や経営判断が自社の損益に直結しやすい構造です。

これはファンド型のリスクと似ており、「広く浅く」ではなく「狭く深く」関わるぶん、経営リスクも大きくなりやすいという特徴があります。

たとえば、特定の事業分野や地域に偏った投資配分をしている場合、想定外の不振や撤退コストが財務に影響を及ぼす可能性も否定できません。

グローバルリスク:資源価格・為替・地政学的影響

商社ビジネスの宿命として、外部環境の変動に影響を受けやすいという側面もあります。

- 資源価格の下落 → 資源系部門の利益圧迫

- 為替変動 → 円高による収益圧縮

- 地政学リスク → 資源調達・物流への影響

いくら分散投資をしていても、これらのマクロ要因は“分散しきれないリスク”として残るため、常に一定の警戒感が求められます。

投資リスクは「挑戦の裏側」に常に潜む

三菱商事は、あえて「挑戦する企業」であり続けようとしています。

それゆえ、短期的には失敗や評価損を出す場面もあるかもしれません。

しかしそれは、未来の成長機会を見出し、社会と企業の持続可能性に本気で向き合う姿勢の表れとも言えます。

つまり──

「商社に投資する」とは、“もうひとりの投資家”に資本を託すこと。

そして三菱商事は、わたしたちと同じく、未来を信じて資本を投じ続ける投資家そのものなのです。

三菱商事の株価評価|DDM・DCF・ミックス係数で見る理論株価

三菱商事(8058)の株価を、代表的な評価手法である DDM(配当割引モデル)・DCF(キャッシュフロー割引モデル)・ミックス係数(PER×PBR) の3つの視点から分析します。

これにより「配当水準」「キャッシュフロー」「バリュエーション水準」それぞれから見た適正株価を整理します。

1. DDM(配当割引モデル)

- 年間配当金(予想):110円

- 成長率:2.0%

- 割引率:5.0%

👉 理論株価:約 3,740円

現株価(約3,400円)と比較すると、DDMベースではやや割安に見えます。

三菱商事は2024年度からDOE(株主資本配当率)を導入しており、配当下限に対する明確な基準を持っている点も評価材料です。配当性向の引き上げ余地もあり、インカム目的での保有には一定の安心感があります。

2. DCF(キャッシュフロー割引モデル)

- フリーキャッシュフロー(FCF):約8,000億円

- 発行株式数:約14.3億株

- 成長率:2.0%

- 割引率:5.0%

👉 理論株価:約 6,762円

DCFベースでは、現在の株価に対して大きな割安余地があると見られます。

三菱商事は営業キャッシュフロー1.6兆円超を安定的に生み出せる体質であり、今後もGX・非資源分野に3兆円以上の成長投資を行う計画があります。これらの成長戦略が収益化につながれば、DCF評価額は現実的な上値目安になります。

3. ミックス係数(PER×PBR)

- PER:19.68倍

- PBR:1.47倍

👉 ミックス係数:29.0

ミックス係数の一般的な目安は「15以下で割安、30以上でやや割高」。

三菱商事の29.0という水準は、市場が同社の収益安定性と成長性に一定のプレミアムを織り込みつつあることを示しています。割安とはいえないが、再評価局面にあるとも言えます。

総合評価

- DDM:妥当圏〜やや割安(約3,740円)

- DCF:割安余地大(約6,762円)

- ミックス係数:妥当〜やや高め(29.0)

👉 総じて、三菱商事の株価は「配当水準で下値を支えつつ、成長性が評価されて上値が広がる」構造にあります。現在の株価は、インカム投資家・成長投資家のどちらにとっても魅力的なエントリーポイントになりうる水準です。

三菱商事への投資判断と保有スタンス

ここまでの分析をふまえ、三菱商事(8058)の株式について、短期・中長期の視点での投資判断と、わたし自身の保有スタンスを整理します。

短期スタンス:押し目を慎重に狙う局面

現在の株価(約3,400円)は、DDMの理論値(約3,740円)をやや下回る水準です。

配当利回りも安定しており、DOEによって下値リスクが抑えられている状態ではあります。

ただし、PER・PBR水準を見るとミックス係数は29.0と市場からの一定の評価が織り込まれ始めている段階でもあり、短期的には調整の可能性も想定されます。

- 資源価格の変動

- 為替(特に円高局面)

- グローバル経済の減速

こうした外部要因が重なれば、一時的な押し目のチャンスが訪れる可能性があるため、短期トレード視点では「慌てて飛びつかず、押し目を慎重に拾う戦略」が有効です。

中長期視点:インフラ投資と成長性を評価

一方で、DCF理論株価は約6,762円と、現在株価に対して+100%以上の評価余地があります。

これは同社が進めているGX(グリーントランスフォーメーション)や非資源分野の大型投資計画が中長期的に収益化されるシナリオに基づいたものです。

- 3兆円超の成長投資(中計2027)

- 非資源事業の拡大

- グローバルな食料・都市インフラへの貢献

これらが今後の企業価値を支える中核になり、“商社から未来インフラ企業”への進化が評価される局面が訪れれば、DCF水準に近づいていく可能性もあります。

わたしの保有スタンス

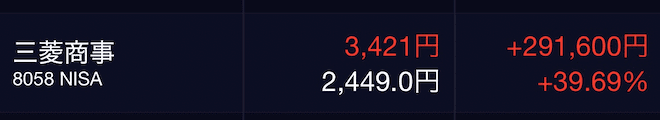

わたし自身、三菱商事を300株保有中で、取得単価も低くYOC(簿価利回り)も高い状態にあります。

現状の配当政策や成長戦略を考慮すると、今後もこの銘柄は「配当と成長のバランスが取れた長期保有銘柄」として信頼を置いています。

- 基本スタンスはホールド継続

- 押し目があれば、追加購入も検討

また、今後も四半期ごとに配当政策やキャッシュフローの動向をチェックしながら、理論株価と実勢株価のギャップを確認していくつもりです。

投資家が三菱商事に託す意味とは

三菱商事(8058)は、単に「高配当で安定した企業」ではありません。

GX・食料・インフラといった社会基盤を支える分野に挑戦し、未来のインフラを創る企業として進化を続けています。

実際、配当政策ではDOEを導入し、成長戦略では中期経営計画に基づく3兆円超の投資を掲げるなど、“安定と変化の両立”を明確に示している点は、多くの商社株のなかでも際立つ特徴です。

わたしたちがこの企業に投資するということは、単に利回りを得るためだけではなく、

「どんな未来にお金を託したいか」を選ぶ行為にもなっているのではないでしょうか。

もちろん、資源価格や為替など不確実な要素はあります。

けれどその不確実性すら引き受けながら、社会とともに成長する企業を選ぶこと──それが、わたしが三菱商事を保有する理由です。

📚 関連書籍まとめ

投資の基礎をより深く学びたい方へ、名著をピックアップしました。初心者から上級者まで役立つ内容です。

あわせて読みたい関連記事

投資用語や実践的な考え方をまとめた記事も、ぜひあわせてご覧ください。

➡ [【完全版】株式投資用語一覧|PER・PBR・ROE・DOEなど初心者必須の基本指標まとめ【2025年最新版】]

➡ [三井物産株の投資判断と株価分析|“中庸型”の強みとバランス経営の安心感]

➡ [伊藤忠商事株の投資判断と株価分析|非資源×生活消費に強い“攻めと堅実さ”]

➡ [トヨタ株の投資判断と株価分析|「EV出遅れ」と言われる真相を考える]

➡ [トヨタ紡織株の投資判断と株価評価|内装からモビリティ空間へ進化]

➡ [共和レザー株の投資判断と株価分析|配当方針は強気、中計は未達の現実]

➡ [愛三工業株の投資判断と株価分析|安定配当と自動運転技術の成長力を徹底分析]

➡ [豊田合成株の投資判断と株価分析|配当・DCFで見る理論株価と成長性]

➡ [デンソー株の投資判断と株価分析|グローバル展開と成長戦略]

➡ [アイシン株の投資判断と株価分析|高収益×保守的配当が示す投資妙味]