東京エレクトロンの株価分析|EUV装置の強み・成長戦略と割高評価【8035】

東京エレクトロン株の保有理由と見直しの背景

東京エレクトロン(8035)は、世界トップクラスの半導体製造装置メーカーです。

特にEUV後工程(成膜・エッチング)といった先端分野では、他社が容易に追随できない競争力を誇ります。

2025年4月、米中の相互関税発表をきっかけに株価が急落。半導体製造装置セクター全体が売られた中で、底打ちの兆しと米国半導体株の反発を背景に、タクティカル(短期戦略)枠として購入しました。

同時期にはアドバンテスト(6857)やスクリーンホールディングス(7735)にも投資しており、いずれも半導体サイクルの回復局面で恩恵を受けやすい銘柄です。

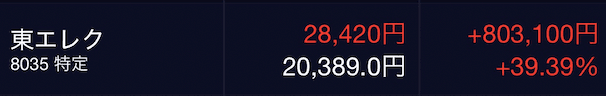

現状、東京エレクトロン株は含み益が約80万円となっており、株価は節目を迎えています。

この記事では、同社の事業構造・財務基盤・成長ドライバー・リスク要因を整理し、株価の割安/割高評価と今後の投資戦略を詳しく解説します。

東京エレクトロンの企業概要と半導体市場での地位

東京エレクトロン(8035)は、半導体製造装置の前工程(成膜・エッチング・洗浄)で世界トップクラスのシェアを誇る日本企業です。特にEUV(極端紫外線)露光に対応した後工程装置では、事実上の独占的地位を確立しています。これは最先端プロセス製造に不可欠な領域であり、同社の競争優位性を長期的に支える要因です。

主要顧客には、TSMC・Samsung・Intelといった世界大手の半導体メーカーが名を連ね、メモリ(DRAM・NAND)とロジック(CPU・GPU)の両分野に強固な基盤を持っています。この顧客構造により、市況サイクルの変動をある程度平準化できる強みがあります。

さらに、東京エレクトロンは売上の約8.5%(約1,900億円)を研究開発費に投じる技術志向企業です。装置の高機能化や歩留まり向上など、顧客のプロセス改善に直結する技術開発を続けることで、高付加価値領域への集中戦略を推進。こうした研究投資と装置ラインナップの差別化が、業界内での高収益体質を支えています。

東京エレクトロンの財務状況と株主還元方針

東京エレクトロン(8035)は、自己資本比率70.1%、有利子負債ゼロという極めて健全な財務基盤を誇ります。さらに営業利益率28.6%、ROE30.3%と、半導体製造装置メーカーの中でもトップクラスの収益性を維持しています。

この高収益体質を支えるのは、以下の構造的な強みです。

- EUV対応装置など先端工程に特化し、価格競争を回避

- メモリ・ロジック両分野の顧客を持ち、景気変動の影響を平準化

- 研究開発費1,900億円超(売上比8.5%)で継続的な技術革新を実現

- 巨額な設備投資が参入障壁となり、新規競合の参入を阻止

- 高付加価値領域への集中により、市況変動への耐性を強化

また、株主還元にも積極的です。「配当性向50%以上」を基本方針とし、利益成長に連動した安定配当に加え、自社株買いも柔軟に実施。これにより、長期投資家にとって魅力的な配当利回りと株価上昇の両取りが可能な企業となっています。

東京エレクトロンの将来展望|AI・HPC・EUV装置需要が成長をけん引

東京エレクトロン(8035)の成長シナリオは、世界的な半導体需要の構造的拡大と密接に結びついています。特に、AI・HPC(高性能コンピューティング)、クラウド、自動運転、5G/6Gといった先端技術の普及が、同社の装置需要を長期的に押し上げています。

中でも注目すべきは、EUV(極端紫外線)リソグラフィー後工程における世界トップシェアです。

EUV対応成膜・エッチング装置は最先端ロジック半導体の製造に不可欠であり、同社の技術力は他社が容易に追随できないレベルにあります。

成長を支える構造的ドライバー

- 半導体製造装置市場は2030年に25兆円超へ拡大(2024年比+70%)

- AI・HPC需要の爆発的拡大に伴う先端プロセス投資の加速

- EUVリソグラフィー後工程で世界首位という独占的ポジション

- 装置の高度化・高単価化による利益率上昇

- 次世代メモリ・ロジック両分野に強固な顧客基盤を確保

同社は中期経営計画において、2027年度まで年平均10%以上の売上成長を目標に掲げています。生成AIや自動運転など演算処理の高度化は不可避であり、それに伴う先端装置需要は今後も増加が見込まれます。

東京エレクトロンのリスク要因|米中摩擦・市況変動・為替の影響を分析

東京エレクトロン(8035)は、半導体製造装置分野で世界トップクラスの競争力を持つ一方、外部環境や政策要因の変動に大きく影響を受けやすい事業構造です。長期保有を検討する投資家は、以下の主要リスクを理解しておく必要があります。

1. 米中貿易摩擦・輸出規制リスク

- 主要顧客の多くが中国市場に関連しており、米国の輸出規制強化や中国の報復措置は売上減少の直接要因となる可能性があります。

- 半導体製造装置は規制対象になりやすく、政策次第で需要が急減するリスクも。

2. 半導体市況のサイクル変動

- 装置需要は景気や投資サイクルに依存しやすく、2〜4年周期で好況と調整を繰り返す特性があります。

- 生成AIブームによる過剰投資の反動が、今後の需要減速を引き起こす可能性も指摘されています。

3. 為替変動リスク

- 東京エレクトロンは輸出比率が高く、円高局面では収益が圧迫されます。

- 為替ヘッジは行っているものの、長期的な為替トレンドは利益率に影響を与える可能性あり。

4. 設備投資前倒しの反動

- 半導体メーカーによる巨額の設備投資が短期集中すると、その反動で翌期以降の発注が急減することがあります。

- 特に生成AI関連投資の一服には要注意。

総合評価

東京エレクトロンは、先端工程特化の技術力と幅広い顧客基盤により、他社に比べて外部変動への耐性は高いものの、完全に無縁ではないのが現実です。

投資判断においては、こうしたリスク要因を理解し、調整局面や政策動向を見極めた上でのエントリー戦略が重要です。

東京エレクトロンの株価評価|DDM・DCF・ミックス係数で分析する理論株価と割高水準

東京エレクトロン(8035)の株価が「今の水準で割安か、割高か」を判断するために、配当割引モデル(DDM)・割引キャッシュフロー法(DCF)・ミックス係数(PER×PBR)の3つの指標で理論株価を算出しました。

1. DDM(配当割引モデル)による株価評価

- 配当金:618円

- 予想成長率:3.0%

- 割引率:7.0%

- 理論株価:約15,914円 → 現在株価(28,000円)と比較すると、約43%の割高水準と試算されます。

2. DCF(割引キャッシュフロー法)による株価評価

- FCF(フリーキャッシュフロー):約4,500億円

- 予想成長率:3.0%

- 割引率:7.0%

- 理論株価:約24,569円 → 現在株価と比較すると、約14%割高な位置。DCFでも過熱感が見られます。

3. ミックス係数(PER × PBR)による評価

- PER:23.13倍

- PBR:6.91倍

- ミックス係数:159.8 → 一般的な割安基準(22.5)を大きく上回っており、市場からの高い成長期待を織り込んだ水準です。

総合評価

3つの評価モデルすべてで、東京エレクトロンの現株価は割高圏に位置しています。

特にミックス係数は市場平均を大幅に上回り、「プレミアム評価が強く反映されている状態」です。

ただし、同社はEUV後工程装置などで構造的な成長ドライバーを持つため、一定のプレミアムは妥当と考えられます。

とはいえ、短期的な新規エントリーは調整局面を待つのが無難と判断します。

東京エレクトロンの投資判断|短期と中長期のスタンス

【短期スタンス】

東京エレクトロン(8035)の現在の株価(28,000円)は、DDMやDCFで算出した理論株価を大きく上回り、半導体需要の高成長期待がすでに織り込まれています。

エヌビディアなど米国半導体株の上昇が追い風となっていますが、短期的には株価に過熱感があり、新規の短期投資や買い増しは慎重な判断が求められます。

【中長期スタンス】

同社はEUV対応装置や先端工程分野で世界トップクラスの競争力を持ち、AI・HPC・6Gといった構造的な成長ドライバーが長期的な装置需要を支える見通しです。

ただし、現時点の株価にはこうした成長シナリオが相応に織り込まれているため、中長期での投資は株価が理論値付近まで調整したタイミングでの押し目買いが有効です。

【わたしの整理】

東京エレクトロンはタクティカル(短期戦略)枠として保有しており、足元の株価反発で一定の利益を確保できたため、今回は利確予定です。

半導体サイクルが一服し、株価が割安水準まで下がったタイミングで、中長期目線での再エントリーを検討します。

おわりに──東京エレクトロン株の魅力と投資判断の総括

東京エレクトロン(8035)は、EUV対応装置や先端工程分野での圧倒的な競争優位性を背景に、長期的な成長が期待できる半導体製造装置メーカーです。

AI・HPC・6Gなど構造的な成長分野が今後も市場を押し上げる一方で、現在の株価(28,000円前後)にはその成長期待がすでに織り込まれており、短期的な投資タイミングは慎重さが求められます。

安定した財務基盤、高い収益性、積極的な株主還元という魅力を備えた同社は、中長期ポートフォリオの中核候補になり得ます。

しかし、過熱感のある局面ではエントリーを控え、株価が理論値水準まで調整したタイミングを狙う──これが、東京エレクトロン株と賢く付き合うための現実的な戦略です。

判断ミスで資産を減らしたくない人へ

「もっと早く知りたかった…」とならないための13冊を厳選しました。

読むだけで、迷いが1つずつ消えていきます。

👇 投資で迷わなくなる名著13選(初心者〜中級者向け)

半導体関連株をさらに知りたい方は、こちらの記事も参考になると思います。

いくつかの銘柄を横に並べて見てみると、それぞれの特徴や強みがより分かりやすくなります。

➡ 半導体株5選を徹底比較|東エレ・アドバン・スクリーン・レーザーテック・ディスコの実力をまとめて解説

👉 主要5社の違いを一気に整理したい方はこちら。

➡ アドバンテストの投資判断|AI特需を取り込むテスタ世界首位の実力

👉 AI半導体で需要急増、テスト工程の心臓部を担う成長モデルはこちら

➡ スクリーンHDの投資判断|半導体洗浄で世界を獲る成長シナリオ

👉 洗浄装置トップ級、サイクルを乗りこなす企業の収益構造を解説

➡ レーザーテックの投資判断|EUVの独走企業、その強さとリスク

👉 EUVマスクブランクス一点突破で成長する高収益モデルはこちら

➡ ディスコの投資判断|Kiru・Migakuで独走する半導体装置メーカー

👉 研削・切断の圧倒的シェア、ディスコ方式の本質と競争力はこちら